はじめに

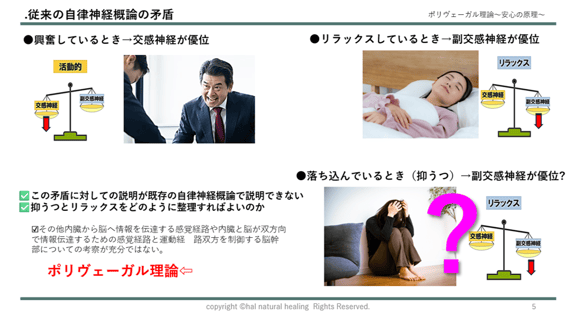

従来の自律神経の理解は「交感神経」「副交感神経」という二分法が中心でした。しかしこの枠組みでは、例えば「抑うつ状態=副交感神経優位」と「リラックス=副交感神経優位」が同列になってしまい、理論的な矛盾が生じます。

「副交感神経=休息・安心」という単純な図式では、人のこころは説明しきれません。

ここでは、従来モデルの矛盾点を整理し、ポリヴェーガル理論がどのように理解を更新するのかを綴っています。

抑うつ状態で“副交感神経が高い”という矛盾

●うつ状態で“副交感神経が高い”という矛盾

多くの研究では、うつ病や強い無気力状態にある人の一部は、心拍数や血圧が低いことが示されています。

これが意味するのは、「低心拍数・低血圧=副交感神経が高い=健康でリラックス」という考えに矛盾があるということです。

副交感神経には2種類あり、役割が全く違うことが重要です。

-

腹側迷走神経:社会的交流・安心・柔軟性

-

背側迷走神経:シャットダウン、固まり、動けない、無力感

従来はこの2つが「副交感神経」として混ぜて扱われてきました。

そのため、

-

無気力

-

落ち込み

-

動けない

-

過剰な疲労感

など 背側迷走神経の反応が「副交感神経が強い」と誤読されてきたのです。副交感神経が高いから元気なのではなく、背側迷走神経が過剰に働いているために“意欲の停止”が起きている

と理解すべきなのです。

自律神経の「シーソー理論」の矛盾

従来、交感神経と副交感神経は「一方が上がると一方が下がる」シーソーの関係だと言われてきました。

しかし実際には、

-

不安で落ち着かないのに体が重い

-

怒っているのに涙が出てくる

-

緊張しているのに眠気がくる

など、交感神経と副交感神経が同時に高い状態がよく見られます。

これはすでに科学的にも確認されており、「共賦活(co-activation)」という概念で説明されます。

人の身体はシーソーではなく、もっと階層的で複雑なネットワークとして働いています。

ポリヴェーガル理論による再解釈

ポリヴェーガル理論は、従来モデルでは説明できない矛盾を整理します。

●3つの神経系

-

腹側迷走神経(社会・安心)

-

交感神経(闘争・逃走)

-

背側迷走神経(凍結・遮断)

これは進化論的に古い順 → 新しい順の階層構造になっています。

●重要なポイント

-

副交感神経には「安心(腹側)」と「シャットダウン(背側)」がある

-

心と身体が安全を感じるほど、腹側迷走神経が働く

-

危険を感じると、交感神経が優位になる

-

耐えられない脅威では、背側迷走神経による「固まり・意識の引きこもり」が起きる

つまり、

「副交感神経を高める」ではなく

「腹側迷走神経による安心状態を育む」ことが重要という結論になります。

進化過程から見える人の本質

ポリヴェーガル理論の核心は、

人は社会的生物であり、安心は“つながり”によって生まれる

という進化的事実です。

私たちは母親との最初の共振(co-regulation)を基盤に、

-

表情を読む

-

声のトーンを感じる

-

相手の仕草を理解する

といった社会的コミュニケーションを通じて安全性を判断します。

これは腹側迷走神経系に強く関与しています。

つまり、

-

誰かと笑い合う

-

優しく声をかけてもらう

-

一緒に歩く

-

共に運動する

これらは全て「生理的な安全」をつくる科学的に意味のある行為です。

単なるメンタルではなく、身体レベルの神経調節なのです。

追加すべき重要な論点

①「安全」よりも深い概念としての “安心”

安全(Safety)は外界の脅威がない状態。

安心(Security)は「自分は大丈夫だ」と感じる内側の感覚。

この“安心”こそが腹側迷走神経状態です。

②こころの問題は「危険の錯覚」で起きる

実際には危険がなくても、

-

SNS

-

対人ストレス

-

過度の責任感

-

過去の記憶

-

未来の不安

などが身体に「危険シグナル」を送り、交感神経や背側迷走神経が反応します。

これはポリヴェーガル理論では neuroception(神経学的な安全探索) と呼ばれます。

③呼吸・姿勢・運動が迷走神経に直接作用する

-

ゆっくりした呼吸

-

胸郭が開く姿勢

-

歩行やランニングによるリズム

-

ピラティスやヨガによる協調運動

これらは腹側迷走神経を刺激する、極めて身体的な「安心づくり」です。

まとめ

副交感神経を高めれば良いという考えは、もはや現代の神経科学では通用しません。

-

副交感神経には「安心」と「シャットダウン」の2種類がある

-

うつ状態でも副交感神経(背側迷走神経)は高まりうる

-

自律神経はシーソーではなく、複数のシステムが同時に働く

-

人は社会的なつながりを通じて安心をつくる

-

呼吸・姿勢・運動は安心を育む身体的アプローチになる

こころと体は、分けて説明できないひとつのネットワークである。

これがポリヴェーガル理論が教えてくれる大きなメッセージです。

ひとのこころは変幻自在に富んでおり、ポリヴェーガル理論が絶対であるということはありません。しかし、ポリヴェーガル理論を正確に理解すれば、クライエントや家族、自分自身の状態や調子を推し量る新たな視座となります。

当院では自律神経・ポリヴェーガル理論などについて勉強会セミナーを実施しています。

ぜひご依頼、ご参加ください。

|

参考文献

|

Author:行方悟郎 Goro NAMEKATA

当院には、自律神経の乱れ、抑うつ、パニック、不安、不眠、慢性的な疲労感、頭痛、首の痛みなど――

心と身体のバランスを崩し、仕事や学校を休みがちになったり、何とか日常を続けながらも、長いあいだ不調を抱えている方が多く来院されています。

では、その「不調の原因」とは何でしょうか?ストレスでしょうか?仕事、家庭、人間関係…あるいは姿勢や生活習慣、慢性的な疲労や過緊張…? ――答えは一つのようで、一つではありません。

ご自身で「わかっている」と感じるときもあれば、「何が原因かわからないけれど、ただしんどい」ということも自然なことです。

当院では、鍼灸・整体施術、心理カウンセリング、ピラティスなどを通して、身体との対話、心との対話、そして人との対話を大切にしながら、少しずつ「本来の自分」に立ち返るお手伝いをしています。

私たちが信じていること――それは、身体は本来“治りたがっている”存在であるということ。

自然のリズムと心身の声に耳を傾け、あなた自身の内に眠る“治る力”を、ここで一緒に呼び覚ましていきましょう。

鍼灸師・認定心理士・ピラティスインストラクターとして、身体・心・自然の調和を探求し続けています。2013年より当地にて鍼灸院を開業。自律神経の不調やアスリートの身体ケアに携わる中で、対話と身体感覚の重要性を実感し、心理学やピラティスも統合。

現在はポリヴェーガル理論を軸にした施術と、「動く瞑想」としてのワンネスピラティスを実践中。すべての人が“自らの治癒力”に気づき、自分自身とつながる場を提供しています。

■資格等

□鍼灸師

□認定心理士

□介護予防運動指導員

□ピラティスリーダーシップコンセプトマットⅠⅡ修了

□(公)日本陸上競技連盟B級トレーナー

□医薬品登録販売者(未登録)